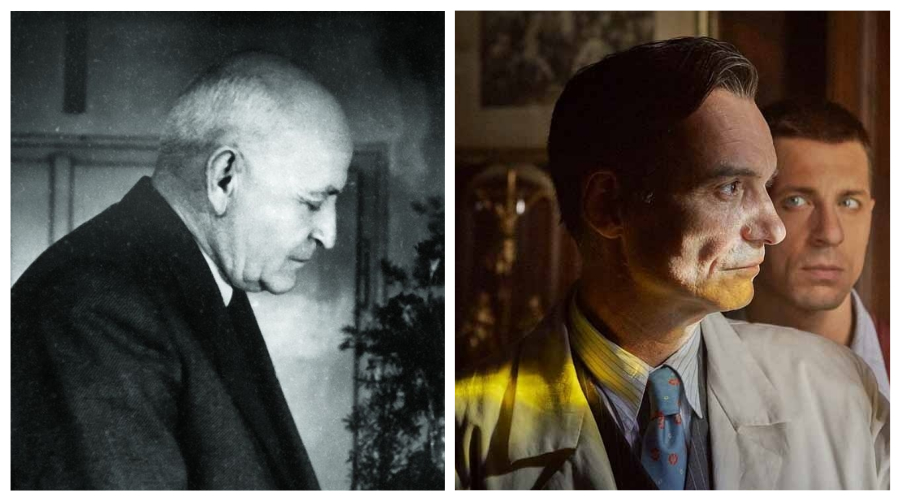

Charlatán, el más reciente film de la cineasta polaca Agnieszka Holland, muestra la historia del curandero checo Jan Mikolášek, un hombre sin credenciales médicas, pero con un talento excepcional para diagnosticar y curar a sus pacientes mediante la observación de la orina y la utilización de hierbas medicinales.

Charlatán, el más reciente film de la cineasta polaca Agnieszka Holland, muestra la historia del curandero checo Jan Mikolášek, un hombre sin credenciales médicas, pero con un talento excepcional para diagnosticar y curar a sus pacientes mediante la observación de la orina y la utilización de hierbas medicinales.

Para una persona dedicada en cuerpo y alma a aliviar las dolencias de sus pacientes, parece extraño verle en varias ocasiones rechazar a personas con enfermedades terminales o con cuadros graves; el mismo curandero estima que sus habilidades no podrían ayudar a mejorar su condición. Estas negativas, además de tajantes, llegan a ser violentas; por eso, nos sorprende encontrar en nuestro personaje una actitud tan entregada a su trabajo. En la película vemos a Mikolášek aportar de su propia bolsa los gastos para quienes tienen posibilidades de restaurar su salud con tratamientos que se llevan a cabo en el mar o la montaña, estas prácticas sobre todo las implementa con la niñez.

Lo anterior me lleva a reflexionar sobre las limitaciones de la ciencia médica y lo reducidos que pueden ser los presupuestos dedicados a garantizar el derecho humano a la salud. En las instituciones de salud observamos una suma de demandas por malas prácticas médicas en el sector privado y en el sector público, también encontramos sanciones derivadas de violaciones graves a los derechos humanos y los temibles litigios estratégicos, operaciones quirúrgicas de “lawfare” que acaban obligando al Estado a contratar a empresas privadas para solventar sus responsabilidades en condiciones muy desfavorables para las arcas públicas y fuera de toda racionalidad ética, económica y médica.

Con el film de Holland podemos contrastar el tipo de atención que brinda Mikolašek, en comparación con los aparatos de salud públicos y privados amenazados por demandas de toda índole y que se protegen administrando tratamientos aprobados de manera uniforme.

Estos tratamientos, sospechamos fueron diseñados para optimizar una cadena de suministro de medicamentos de los grandes laboratorios con la meta principal de maximizar su rentabilidad y no necesariamente la de recuperar la salud de la manera más expedita y efectiva posible. Antes, más bien, vemos que se favorecen tratamientos largos, que generan dependencias a los medicamentos, dejando sin resolver los casos de pacientes terminales.

Más ultrajante e infame es el caso de Purdue Pharma, declarándose culpable de delitos federales por la comercialización de un calmante opioide altamente adictivo, OxyContin. Ahora incrementan sus ganancias vendiendo Nyxoid, un tratamiento para el mismo problema que la propia empresa creó: la adicción a los opioides. Esto es el reflejo de un problema estructural en donde el capitalismo dicta cuáles serán nuestras necesidades y genera la demanda de fármacos. El bienestar de las personas y la estabilidad de los sistemas de salud del Estado no se encuentran en el centro de las políticas públicas, al contrario, parecen estar bajo ataque de las compañías farmacéuticas.

¿Podemos aspirar a una medicina, que en el momento que ya no nos pueda restaurar la salud para un buen vivir, nos ayude a sobrellevar la enfermedad para el bien morir?